17.11.2025

理想而通用的遊戲

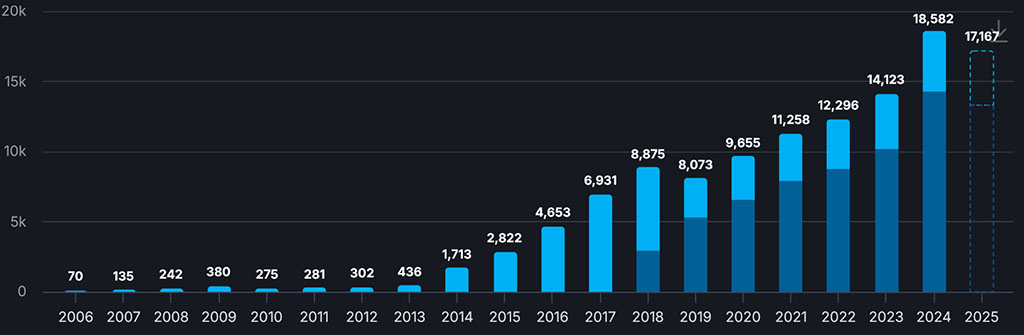

遊戲數量的成長

每年推出的電子遊戲數量持續攀升。Steam 的統計 https://steamdb.info/stats/releases/ 清楚顯示這種增幅。隨著生成式 AI 普及,遊戲數量將成長得更快。玩家群也在擴大,但速度較慢。因此,新遊戲要獲得關注並取得亮眼銷售越來越難。

如何打造成功的遊戲?

業界常見的做法很簡單:關注當前趨勢,並將成功專案的點子結合成獨特的解決方案。

趨勢與技術在不同年代持續演變。大致可歸納如下:

1990 年代:2D 橫向捲軸

2000 年代:3D 圖形、MMORPG 與線上遊戲

2010 年代:行動遊戲、社群農場、Auto Battler

2020 年代:沙盒、開放世界、生存、製作、活動模擬、恐怖、合作遊戲

2030 年代:很可能是能即時生成 AI 內容的遊戲

若不知道該做什麼遊戲,每個年代的建議都不同:

- 2000 年代 – 有預算就做 MMORPG,沒預算就做瀏覽器遊戲

- 2010 年代 – 複製熱門的「社群農場」或「吃雞」

- 現在 – 打造能喚起情緒、常以混合機制呈現的原創合作遊戲

綜合來看,遊戲開發主要有三種路線:

1. 實驗,也就是「夢想遊戲」——高度原創的專案。風險極高,但有機會誕生非典型爆款。

2. 複製——以極少改動量產遊戲。風險最低。

3. 混合——把已驗證的點子與新元素結合。這是發行商最常採用的方式。

此外還要提到獨立開發的崛起。過去 10–15 年,許多重要想法來自小型團隊或個人開發者,競爭因此加劇,也改變了整個產業。

傳統做法的問題

不論是實驗或複製,過程依舊是演化式的:挑一個此刻看似有前景的點子並嘗試實作。結果無法預先得知,成功無法保證。

即使打造出成功的遊戲,下一個專案仍要面對未知。被視為風險最低的續作也常常失敗。擁有龐大預算、行銷與經驗的大型發行商同樣會遇到這種情況。資源與公式無法消除風險:任何公司都可能陷入低潮、失去觀眾,甚至被迫關閉。

另一種思路

遊戲的成功一定是靠抽籤與試誤嗎?是否能讓它更可預測、更穩定?我還無法百分之百確定,但我感覺到一條新路正逐漸成形。

我建議採用系統化工程方法,特別是 TRIZ 方法論。這能讓我們把成功專案的打造視為理性的過程,而非演化式的試誤。

這種方法並非新概念。從 2010 年代起就有人嘗試把它應用在遊戲設計上,但由於開發本身太複雜,尚未普及。

目標設定

該方法論主張先確立目標。你想要什麼?理想的最終成果是什麼?即便只是為了商業利益製作遊戲,也必須了解自己心中的理想遊戲長什麼樣。

清楚描繪理想終點極為重要。定義得越精準,就越能掌握遊戲開發的方向、預測趨勢並評估不同想法的潛力。

理想的遊戲

「理想遊戲」這個議題自中世紀起便存在於哲學領域,通常被視為抽象概念。本文不打算深入哲學,而是嘗試從中提取實際價值。

理想遊戲通常被描述為與現實無異、玩家能為所欲為的模擬。這種寬泛的定義突顯出幾個關鍵面向:

- 玩家既可以是事件的參與者,也是觀察者。

- 沒有預設的類型、背景或劇情——遊戲會依照玩家需求動態調整。

- 單人與多人之間沒有明確界線,任何 NPC 都被視為玩家。

- 世界會自然回應玩家行動,不會出現人工限制或腳本。平凡的買菜行程也可能變成史詩冒險。

以現有技術顯然無法製作這種遊戲。它更像是指引產業方向的燈塔。

趨勢判讀

雖然理想難以達成,但產業正逐步靠近。遊戲持續進化,舊有的限制逐漸消失。為了簡化,我們可以把這股運動想像成一條軌跡。

當前的遊戲開發狀態是起點,理想遊戲是終點。

接著可以把每個新機制或新想法「放」到這條線上:它是順著方向前進、偏離,還是倒退?例如帶來更高自由度的遊戲會落在軌跡上;將熟悉機制與有限自由結合的遊戲則偏向側面;削減可能性的遊戲代表退步。

越接近理想遊戲的點子與技術擁有更大的潛力,越遠離則潛力越小。高重玩性、支援模組的沙盒遊戲崛起,正說明產業在朝理想前進。

影響遊戲潛力的另一個因素是可擴充性。像點擊遊戲這類高度抽象的玩法很難深化,因為抽象的本質會抵抗深度。

當然,高潛力不代表一定成功,低潛力也不代表注定失敗。行銷、視覺呈現、運氣以及點子吸引觀眾的能力同樣重要。

玩家期望的提升

玩家想要更多自由、重玩性與可能性。他們尋找新的情緒與獨特體驗。期待值不斷提升,直覺上逐漸靠近理想玩法模型。

他們想實驗,想結合過去被視為不相容的事物,想挑戰邏輯與常識。既有的類型與機制愈發混融成獨特的混合體。

仍有許多主題能吸引玩家。但在我看來,推動遊戲開發的主要動力仍是自由、深度與可能性的提升。偏偏最有前景的方向往往最難落實。打造真正深度的遊戲越來越複雜,建立一個強大的沙盒可能要花上數年。

通用遊戲

有一種遊戲類型原本被視為無限沙盒的基礎——通用遊戲。這個概念存在許久,但在電腦遊戲中尚未完整落地。

它的經典定義是: 擁有統一規則、可實現幾乎所有類型、背景或體驗的遊戲。

這種遊戲的世界像積木一樣,按照玩家的期待組合。例如:舞台是現在、未來、過去、平行歷史、奇幻還是末日?是否存在魔法、超能力、靈能?角色在這個世界中有多強?他是新英雄還是無望的流浪漢?他的背景與動機是什麼?缺點是什麼?世界會如何回應?他可能迎來什麼命運?

這樣的系統滿足了理想遊戲的核心條件——「玩家可以做任何想做的事」。

實務上可能這樣運作:一開始玩家定義自己想要的體驗。例如:

- 「我是太陽系殖民時期的太空人」

- 「我是喪屍末日時的進化型喪屍」

- 「我是走向崩潰的羅馬帝國皇帝」

- 「我是溫室裡的小黃瓜」

系統會依需求選擇類型、背景與機制組合。為此需要龐大的內容量,以及能夠自由重組的通用機制。

複雜度

要實作這種系統並不容易。傳統的「再加一個功能」思維在這裡行不通。

主要難題包括:

- 指數級的複雜性。即便微幅擴充規則,也會產生大量新的行為組合。

- 焦點流失。玩家可能不知道該做什麼。

- 使用者體驗與學習問題。通用性會讓介面負擔過重。

- 平衡性困難。差異極大的情境彼此衝突。

- 開發成本高昂。

舉例來說,如何在這樣的遊戲裡建構世界?假設有一片小森林,它必須在所有可能的類型與機制組合下都能合理運作。為什麼它會存在?在不同生物群系中有何差異?有哪些參數?能對它做哪些操作?面對單一角色或大型隊伍會如何反應?對不同科技(甚至外星科技)的工具如何回應?遇上乾旱、害蟲、火災甚至行星轟炸時會如何發展?遊戲必須準備好處理任何狀況。

嘗試把桌遊系統 GURPS 改編為電腦遊戲,仍未完全展現其通用性。Minecraft、RimWorld、Dwarf Fortress 等作品也呈現出部分通用特質,但都只涵蓋特定面向。

解方

本段談到的實作技術細節,對未涉足遊戲開發的人可能較難閱讀。依我看,以現今技術就能打造通用遊戲。我在研究近十年後得出這個結論,詳見:https://clarusvictoria.com/blog/almost-ten-years-of-search 但解方落在傳統遊戲開發工具之外。

在程式碼與遊戲設計層面,內容通常被分為硬編碼(功能)與內容。例如戰鬥系統或事件系統屬於硬編碼,弓箭手或椅子則是內容。內容容易新增,擴充性也好:可以設計成千上萬把不同的椅子,甚至程式化生成。

硬編碼則困難得多。它是改動遊戲結構的手工工作。不同功能的組合會讓複雜度爆炸。

解方是把傳統的硬編碼轉化為內容。在上述例子裡,戰鬥系統或事件系統也應成為內容,和椅子一樣。也就是說,規則本身必須成為內容。

為了做到這點,遊戲架構必須依循類似人類語言的原則。

目前已有以相似原則運作的邏輯系統,例如 Web 2.0 專案、搜尋引擎與機器學習系統使用的語意網路。

語意網路能以有意義的方式描述幾乎任何複雜度的知識。例如:「人類是哺乳類」。實體「人類」透過隸屬關係連結到「哺乳類」。更多資訊:https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network

遊戲內容也能以類似方式組織。物件、角色、事件、規則等都被描述為知識。但這些知識不是靜態的:玩家成為透過行動改變世界狀態的代理人。

可以把這想成玩家與 AI 世界之間的對話。玩家每按一次按鍵,就向直譯器送出請求。假設玩家控制古埃及的建造者並想建造金字塔,請求便會形成一句簡單的語句:主詞-建造者,受詞-金字塔計畫,動詞-建造。AI 會分析世界狀態、處理指令並派遣建造者動工。

技術上,可以透過類似 ECS 的資料導向架構來實現,但需調整以支援語意結構。

後續

本文並非對理想或通用遊戲概念的完整說明。我的目標是勾勒整體框架並指出方向。若要完整描述架構、語意結構、AI 生成與資料導向系統,需要另行撰寫。未來的文章中,我計畫逐步把通用遊戲的機制拆解成更具體的組成,避免讓這篇導論過於臃腫。