17.11.2025

Das ideale und universelle Spiel

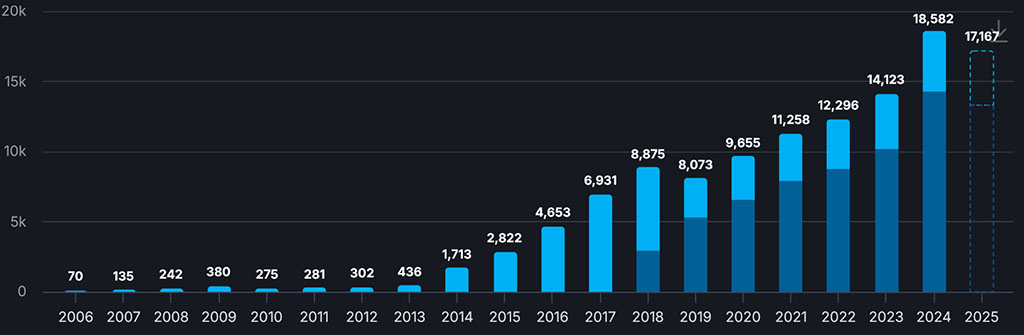

Wachstum der Zahl an Spielen

Jedes Jahr erscheinen mehr Videospiele. Die Steam-Statistiken https://steamdb.info/stats/releases/ zeigen diesen Anstieg sehr deutlich. Mit dem Aufkommen generativer KI wird die Zahl der Spiele noch schneller wachsen. Die Zahl der Spieler steigt zwar auch, aber nicht so schnell. Deshalb wird es immer schwieriger, mit einem neuen Spiel Aufmerksamkeit zu bekommen und spürbare Verkäufe zu erzielen.

Wie entwickelt man ein erfolgreiches Spiel?

In der Branche lautet der Standardtipp: Schau dir aktuelle Trends an und kombiniere Ideen erfolgreicher Projekte zu einer eigenen Lösung.

Trends und Technologien haben sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Grob lässt sich das Bild so zusammenfassen:

1990er: 2D-Plattformer

2000er: 3D-Grafik, MMORPGs und Online-Spiele

2010er: Mobile Games, soziale Farmspiele, Auto-Battler

2020er: Sandboxes, offene Welten, Survival, Crafting, Tätigkeitssimulatoren, Horror, Koop-Spiele

2030er: vermutlich Spiele mit KI-generierten Inhalten in Echtzeit

Wenn du nicht weißt, welches Spiel du machen sollst, würden sich die üblichen Ratschläge je nach Epoche unterscheiden:

- in den 2000ern – ein MMORPG bei vorhandenem Budget oder ein Browserspiel, wenn die Mittel begrenzt sind

- in den 2010ern – ein Klon einer erfolgreichen „Social Farm" oder eines „Battle Royale"

- heute – ein originelles Koop-Spiel, das Emotionen auslöst, oft mit hybriden Mechaniken

So lassen sich drei Hauptansätze in der Entwicklung unterscheiden:

1. Experimentieren, das „Traumspiel" – sehr originelle Projekte. Das Risiko ist hoch, aber manchmal entsteht so ein ungewöhnlicher Hit.

2. Klonen – Spiele mit minimalen Änderungen produzieren. Das ist der risikoärmste Weg.

3. Ein Hybridansatz – bewährte Ideen mit neuen Elementen verbinden. Das ist die verbreitetste Herangehensweise bei Publishern.

Erwähnenswert ist auch das Wachstum der Indie-Szene. In den letzten 10–15 Jahren kamen viele wichtige Ideen aus kleinen Teams oder sogar Soloprojekten. Das erhöhte die Konkurrenz und veränderte die Branche.

Das Problem des klassischen Ansatzes

Egal ob du experimentierst oder klonst – der Prozess bleibt evolutionär. Man wählt eine Idee, die gerade vielversprechend wirkt, und versucht, sie umzusetzen. Das Ergebnis ist vorher unbekannt, Erfolg lässt sich nicht garantieren.

Selbst wenn ein Spiel erfolgreich wird, steht man beim nächsten Projekt wieder vor Unsicherheit. Selbst Sequels – eigentlich die sicherste Variante – scheitern häufig. Große Publisher mit Budgets, Marketing und Erfahrung geraten ebenso in diese Lage. Ressourcen und bewährte Formeln beseitigen Risiken nicht: Jedes Studio kann in eine schwierige Phase geraten, seine Community verlieren oder schließen müssen.

Ein anderer Ansatz

Muss Erfolg wirklich eine Lotterie sein? Oder lässt er sich berechenbarer und konsistenter machen? Ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sich so ein Weg abzeichnet.

Ich schlage einen anderen methodischen Weg vor – einen systematischen, ingenieurgetriebenen Ansatz nach dem TRIZ-Prinzip. Damit betrachten wir die Entwicklung eines erfolgreichen Projekts nicht als evolutionäres Trial-and-Error, sondern als rationalen Prozess.

Die Methode ist nicht neu. Seit den 2010ern versuchen einzelne Forscher, sie auf Game Design anzuwenden. Wegen der Komplexität von Spieleentwicklung setzte sie sich bisher aber nicht durch.

Zielsetzung

Die Methodik beginnt mit der Frage nach dem Ziel. Was willst du erreichen? Wie sieht dein ideales Endergebnis aus? Wenn du ein Spiel erschaffen willst – selbst rein aus kommerziellen Gründen – musst du verstehen, wie dein ideales Spiel aussieht.

Wie präzise das Ziel beschrieben ist, beeinflusst, wie gut du die Richtung der Entwicklung verstehst, Trends vorhersagen und das Potenzial unterschiedlicher Ideen einschätzen kannst.

Das ideale Spiel

Das Thema der „idealen Spiels" ist seit dem Mittelalter bekannt und gilt oft als reine Philosophie. In diesem Artikel bleibe ich pragmatisch und versuche, einen praktischen Nutzen aus der Idee zu ziehen.

Meist beschreibt man das ideale Spiel als Simulation, die nicht von der Realität zu unterscheiden ist und in der der Spieler alles tun kann. Das ist eine weite Definition, die aber wichtige Aspekte hervorhebt:

- Der Spieler kann sowohl Teilnehmer der Ereignisse als auch Beobachter sein.

- Es gibt keine festen Genres, Settings oder Plots – das Spiel passt sich dynamisch an die Wünsche des Spielers an.

- Es existiert kein klares Singleplayer-/Multiplayer-Gefälle. Jeder NPC wird wie ein echter Spieler wahrgenommen.

- Die Welt reagiert natürlich auf Handlungen, ohne künstliche Grenzen oder Skripte. Selbst ein Routineeinkauf kann zum Abenteuer werden.

Mit heutiger Technik ist so ein Spiel unmöglich. Es dient eher als Leuchtturm, der zeigt, wohin die Branche strebt.

Prognosen

Trotz Unerreichbarkeit nähert sich die Industrie diesem Ideal. Spiele werden komplexer, frühere Grenzen verschwinden. Zur Vereinfachung kann man sich diese Bewegung als eine Trajektorie vorstellen.

Der aktuelle Stand des Game Development ist der Startpunkt auf dieser Linie, das ideale Spiel ihr Endpunkt.

Man kann nun jede neue Mechanik oder Idee nehmen und auf dieser Linie „verorten". Folgt sie der Bewegungsrichtung, weicht sie ab oder geht sie zurück? Spiele, die neue Freiheiten bieten, liegen auf der Linie. Spiele, die bekannte Mechaniken mit wenig Freiheit mischen, driften seitlich. Spiele mit reduzierten Möglichkeiten sind ein Rückschritt.

Ideen und Technologien, die näher am idealen Spiel liegen, besitzen größeres Potenzial. Wer sich davon entfernt, hat weniger Potenzial. Der Boom an Sandboxes mit hoher Wiederspielbarkeit und Mod-Support ist ein Zeichen dieser Bewegung.

Ein weiterer Faktor für das Potenzial eines Spiels ist seine Erweiterbarkeit. Abstrakte Spiele wie Clicker lassen sich kaum sinnvoll vertiefen – ihre Abstraktionen wehren sich dagegen.

Hohes Potenzial garantiert jedoch keinen Erfolg, genauso wie geringes Potenzial kein Scheitern bedeutet. Marketing, Präsentation, Glück und die Fähigkeit einer Idee, ein Publikum anzuziehen, spielen eine Rolle.

Steigende Spielererwartungen

Spieler wollen mehr Freiheit, Wiederspielwert und Möglichkeiten. Sie suchen neue Emotionen und einzigartige Erlebnisse. Ihre Erwartungen wachsen und nähern sich intuitiv einem idealen Gameplay an.

Sie wollen experimentieren, bisher Unvereinbares kombinieren und Logik wie gesunden Menschenverstand herausfordern. Genres und Mechaniken verschmelzen immer häufiger zu originellen Hybriden.

Es gibt noch viele Themen, die Spieler interessieren könnten. Doch ich glaube, der wichtigste Motor des Game Development ist das Wachstum von Freiheit, Tiefe und Möglichkeiten. Genau die spannendsten Richtungen sind aber am schwersten umzusetzen. Wirklich tiefe Spiele zu bauen, wird immer komplizierter. Eine mächtige Sandbox zu erschaffen, kann Jahre dauern.

Das universelle Spiel

Es gibt ein Genre, das als Fundament einer unendlichen Sandbox gedacht ist – das Genre der universellen Spiele. Es existiert seit Langem, wurde in Computerspielen aber noch nicht vollständig verwirklicht.

Die klassische Definition lautet:

Ein Spiel mit vereinheitlichten Regeln, mit denen sich nahezu jedes Genre, Setting oder Erlebnis umsetzen lässt.

Die Welt eines solchen Spiels wird wie ein Baukasten aus den Wünschen der Spieler zusammengesetzt. Zum Beispiel: Welches Setting – Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, alternative Geschichte, Fantasy, Postapokalypse? Gibt es Magie? Superkräfte? Psionik? Wie begabt ist die Figur im Vergleich zum Rest der Welt? Ist sie ein neuer Held oder ein hoffnungsloser Vagabund? Welche Biografie, Motivation und Schwächen hat sie? Wie reagiert die Welt auf sie? Welches Schicksal erwartet sie?

Ein solches System erfüllt eines der Hauptkriterien des idealen Spiels – „der Spieler kann tun, was er möchte".

Und so könnte es funktionieren: Zu Beginn definiert der Spieler das gewünschte Erlebnis. Zum Beispiel:

- „Ich bin Astronaut während der Kolonisierung des Sonnensystems"

- „Ich bin ein weiterentwickelter Zombie während einer Zombie-Apokalypse"

- „Ich bin Kaiser des Römischen Reiches in seinem Untergang"

- „Ich bin eine Gurke im Gewächshaus"

Je nach Anfrage wählt das System Genre, Setting und Mechaniken. Dafür braucht das Spiel viel Content und universelle Mechaniken, die sich kombinieren und umbauen lassen.

Komplexität

So etwas umzusetzen ist schwer. Der klassische Ansatz „wir bauen noch eine Funktion ein" greift nicht.

Die größten Schwierigkeiten:

- Exponentielle Komplexität. Schon kleine Regel-Erweiterungen erzeugen eine Kaskade neuer Verhaltensweisen.

- Verlust des Fokus. Spieler wissen nicht mehr, was sie tun sollen.

- UX- und Lernprobleme. Universalität überlädt die Oberfläche.

- Balanceprobleme. Sehr unterschiedliche Szenarien geraten aneinander.

- Hohe Entwicklungskosten.

Wie organisiert man beispielsweise die Welt? Nehmen wir einen kleinen Wald. Er muss in allen Genre- und Mechanikkombinationen plausibel funktionieren. Wozu existiert er? Wie unterscheiden sich Wälder in Biomen? Welche Parameter hat er? Welche Aktionen sind möglich? Wie reagiert er auf Einzelcharaktere oder große Gruppen? Wie reagiert er auf Werkzeuge verschiedener Technologien, sogar außerirdischer? Was passiert bei Dürre, Parasiten, Feuer oder planetarem Bombardement? Das Spiel muss jede Entwicklung korrekt verarbeiten.

Versuche, das Pen-&-Paper-System GURPS in ein Computerspiel zu übertragen, haben seine Universalität nie vollständig eingefangen. Teilweise universelle Ansätze findet man in Minecraft, RimWorld oder Dwarf Fortress – aber nur ausschnittsweise.

Lösung

In diesem Abschnitt geht es um technische Details – für Menschen ohne Game-Dev-Erfahrung schwerer zu lesen. Meiner Meinung nach kann man heute mit vorhandener Technik ein universelles Spiel bauen. Zu diesem Schluss kam ich nach fast zehn Jahren Recherche – ausführlicher beschreibe ich es hier: https://clarusvictoria.com/blog/almost-ten-years-of-search Die Lösung liegt allerdings außerhalb der üblichen Werkzeuge der Spieleentwicklung.

In Code und Game Design trennt man Inhalte meist in Hardcode (Features) und Content. Kampfsysteme oder Event-Systeme sind Hardcode, ein Bogenschütze oder ein Stuhl ist Content. Content lässt sich leicht hinzufügen und skaliert gut: Man kann tausende Stühle mit verschiedenen Eigenschaften bauen oder sie prozedural generieren.

Hardcode dagegen ist schwieriger. Er verändert die Spielstruktur von Handarbeit. Kombiniert man mehrere Features, steigt die Komplexität explosionsartig.

Die Lösung besteht darin, klassischen Hardcode in Content zu verwandeln. Im obigen Beispiel müssten Kampfsystem oder Event-System ebenfalls Content werden – genauso wie Stühle. Regeln selbst werden zu Content.

Damit das funktioniert, muss die Architektur des Spiels nach Prinzipien aufgebaut sein, die der menschlichen Sprache ähneln.

Es gibt logische Systeme, die ähnlich funktionieren – zum Beispiel semantische Netze aus Web-2.0-Projekten, Suchmaschinen und Machine-Learning-Systemen.

Semantische Netze erlauben es, Wissen fast beliebiger Komplexität sinnvoll zu beschreiben. Zum Beispiel: „Ein Mensch ist ein Säugetier" – die Entität „Mensch" ist über eine Zugehörigkeitsbeziehung mit „Säugetier" verbunden. Mehr Infos: https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network

Der Spielinhalt lässt sich genauso aufbauen. Objekte, Figuren, Ereignisse, Regeln und andere Aspekte werden als Wissen beschrieben. Dieses Wissen ist jedoch nicht statisch: Der Spieler wird zum Agenten, der durch seine Handlungen den Zustand der Welt ändert.

Man kann es sich als Dialog zwischen Spieler und KI-Welt vorstellen. Jedes Mal, wenn er eine Taste drückt, sendet er eine Anfrage an einen Interpreter. Beispiel: Der Spieler steuert altägyptische Baumeister und will eine Pyramide bauen. Die Anfrage ist ein einfacher Satz: Subjekt – Baumeister, Objekt – Pyramidenprojekt, Aktion – bauen. Die KI analysiert den Weltzustand, verarbeitet den Befehl und schickt die Baumeister los.

Technisch lässt sich das als data-driven Architektur ähnlich ECS umsetzen, aber angepasst für semantische Strukturen.

Fortsetzung

Dieser Text beschreibt die Konzepte der idealen oder universellen Spiele nicht vollständig. Mein Ziel ist es, den Rahmen zu skizzieren und die Richtung zu zeigen. Eine vollständige Beschreibung von Architektur, semantischen Strukturen, KI-Generierung und data-driven Systemen braucht eigene Materialien. In künftigen Artikeln möchte ich die Mechanik eines universellen Spiels schrittweise konkreter erklären, um diesen Einführungstext nicht zu überfrachten.