17.11.2025

理想的でユニバーサルなゲーム

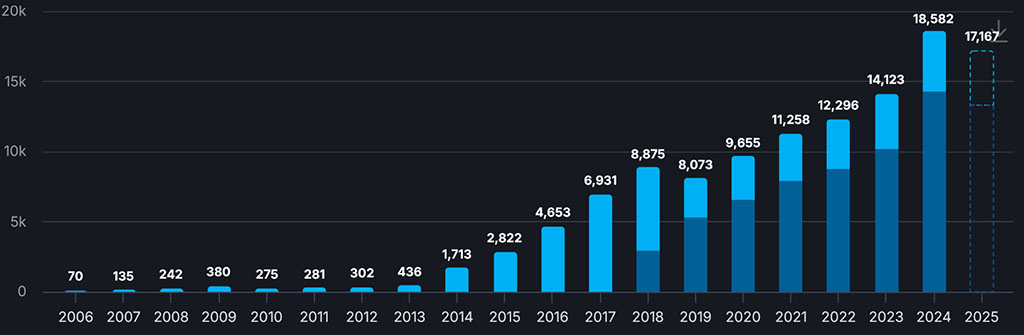

ゲーム本数の増加

毎年リリースされるビデオゲームの本数は増え続けている。Steamの統計 https://steamdb.info/stats/releases/ を見れば、その伸びが一目でわかる。生成AIが普及すれば、このペースはさらに加速するだろう。プレイヤー人口も増えてはいるが、同じ勢いではない。そのため新作ゲームが注目を集め、目に見える売上を得るのは年々難しくなっている。

どうすれば成功するゲームを作れるのか?

業界では一般的に、現在のトレンドを観察し、ヒット作のアイデアを組み合わせながら独自の解決策を提示する、というシンプルな方針が採られている。

トレンドと技術は年代ごとに変化してきた。大まかにまとめると次のようになる。

1990年代:2Dプラットフォーマー

2000年代:3Dグラフィックス、MMORPG、オンラインゲーム

2010年代:モバイルゲーム、ソーシャル農場ゲーム、オートバトラー

2020年代:サンドボックス、オープンワールド、サバイバル、クラフト、活動シミュレーター、ホラー、協力ゲーム

2030年代:おそらくリアルタイムでコンテンツを生成するAIゲーム

どんなゲームを作るべきかわからない場合、時代によって一般的な助言は異なっていた。

- 2000年代:予算があればMMORPG、なければブラウザゲーム

- 2010年代:ヒットした「ソーシャルファーム」や「バトルロイヤル」のクローン

- 現在:感情を揺さぶるオリジナルの協力ゲーム。多くはハイブリッドなメカニクスを持つ

こうしてゲーム開発には主に3つのアプローチがあるといえる。

1. 実験、いわゆる「夢のゲーム」 – 非常に独創的なプロジェクト。リスクは大きいが、驚くべきヒットが生まれる可能性がある。

2. クローン – 最小限の変更でゲームを量産する。もっともリスクが低い。

3. ハイブリッド – 実績あるアイデアに新要素を組み合わせる。パブリッシャーに最も広く採用されている。

加えてインディー開発の台頭も見逃せない。過去10〜15年で、多くの重要なアイデアが小規模チームやソロ開発者から生まれた。これが競争を激化させ、業界を変えてきた。

従来型アプローチの問題

実験であれクローンであれ、プロセスは進化的だ。今この瞬間に有望そうなアイデアを選び、形にしようとする。結果は事前にはわからず、成功は保証されない。

たとえヒットを飛ばしても、次のゲームを作るときには再び不確実性に直面する。リスクが低いとされる続編でさえ失敗することが多い。大きな予算とマーケティング、経験を持つ大手パブリッシャーでさえ同じ状況に陥る。資金や定石があってもリスクは消えない。どんなスタジオでも苦境に入り、観客を失い、閉鎖に追い込まれる可能性がある。

別のアプローチ

ゲームの成功は本当に抽選や手探りで決まるものなのだろうか。それとも、もっと予測可能で再現性のあるものにできるのだろうか。まだ100%確信はないが、そうした道筋が見え始めているように思う。

システマチックなエンジニアリング思考、特にTRIZの手法に基づく別の方法を検討してほしい。成功するプロジェクトの創出を、進化的な試行錯誤ではなく、合理的なプロセスとして扱えるようになる。

この手法は目新しいものではない。2010年代から、ゲームデザインに応用しようとする研究者がいたが、ゲーム開発の複雑さゆえに広く普及するには至っていない。

目標設定

この方法論では、まず目標を定義することから始める。何を望んでいるのか。理想の最終結果はどんな姿か。たとえ純粋に商業的な目的でゲームを作ろうとしていても、自分にとって理想のゲームがどのようなものかを理解する必要がある。

理想の最終目標を明確にすることには大きな意味がある。その定義が精緻であるほど、ゲーム開発の方向性を理解し、トレンドを予測し、さまざまなアイデアの可能性を評価しやすくなる。

理想のゲーム

「理想のゲーム」というテーマは中世から哲学で語られており、多くの場合は観念的な議論と捉えられる。この文章では哲学に深入りせず、その考えから実践的な価値を引き出してみたい。

理想のゲームは、現実と見分けがつかず、プレイヤーが何でもできるシミュレーションとして語られることが多い。幅広い定義だが、いくつかの重要な要素を浮き彫りにしている。

- プレイヤーは出来事の当事者にも観察者にもなれる。

- あらかじめ決まったジャンルや設定、ストーリーがなく、プレイヤーの要望に合わせて動的に変化する。

- シングルプレイとマルチプレイの境界がない。どのNPCもプレイヤーとして扱われる。

- 人工的な制限やスクリプトなしに、世界が自然に反応する。買い物のような日常が、壮大な冒険に変わることもある。

当然ながら、現在の技術ではそんなゲームを作ることはできない。それは業界が向かう方向性を示す道しるべだ。

予測

理想は手の届かない存在だが、業界は少しずつそこに近づいている。時間が経つにつれてゲームは高度になり、過去の制約は消えていく。単純化するなら、この動きを軌道としてイメージできる。

現在のゲーム開発の状況がその軌道の出発点であり、理想のゲームが終着点だ。

そこに新しいゲームメカニクスやアイデアを置いてみる。進行方向に沿っているのか、横にそれるのか、逆行するのか。自由度の新しいレベルを提供するゲームは線上に位置し、馴染みのあるメカニクスにわずかな自由を組み合わせたゲームは横道に外れ、可能性を削るゲームは後退となる。

理想のゲームに近いアイデアや技術ほど、潜在力が大きい。そこから離れるものは潜在力が小さい。高いリプレイ性やMod対応を持つサンドボックスが増えているのは、業界が理想へ向かう動きの証拠だ。

ゲームの潜在力に影響するもう一つの要素は拡張性だ。例えばクリックゲームのように抽象度が高いゲームは、深みを加えるのが難しい。抽象の性質自体が深化を拒むからだ。

ただし潜在力が高いからといって成功が保証されるわけではないし、潜在力が低いからといって失敗が確定するわけでもない。マーケティング、ビジュアル、運、そしてアイデアが観客を惹きつけられるかどうかも重要だ。

高まるプレイヤーの期待

プレイヤーはより多くの自由、リプレイ性、可能性を求めている。新しい感情や唯一無二の体験を探しているのだ。期待値は高まり、直感的に理想のゲームプレイ像へと近づいている。

彼らは実験し、以前は両立しないとされていた要素を組み合わせ、ロジックや常識に挑戦したい。確立されたジャンルやメカニクスは混ざり合い、独創的なハイブリッドへと変わっていく。

プレイヤーの興味を引けるテーマはまだたくさんある。しかし私が思うに、ゲーム開発を前に進める主な原動力は自由・深さ・可能性の拡大だ。そして最も有望な方向性ほど実現が難しい。真に深いゲームを作ることはますます複雑になり、強力なサンドボックスを構築するには何年もかかることがある。

ユニバーサルゲーム

無限のサンドボックスの土台として構想されたジャンルがある。それがユニバーサルゲームだ。古くから存在するが、コンピュータゲームではまだ完全には実現していない。

古典的な定義は次の通り。 ほぼあらゆるジャンル・設定・体験を実現できる統一ルールを持つゲーム。

このゲームの世界は、プレイヤーが望むものを組み合わせてブロックのように構築される。たとえば舞台は現在か未来か過去か、架空の歴史か、ファンタジーか、ポストアポカリプスか。魔法は存在するのか。超能力やサイオニクスは? キャラクターは世界に対してどれほど優れた存在なのか。新しい英雄なのか、それとも望みのない漂流者なのか。経歴や動機は? 欠点は? 世界はどう反応する? どんな運命が待つのか?

この仕組みは、「プレイヤーが望むことを何でもできる」という理想のゲームの条件を満たしている。

実際にはこう動くかもしれない。まずプレイヤーが望む体験を定義する。例:

- 「太陽系植民の時代に活躍する宇宙飛行士」

- 「ゾンビ黙示録で進化したゾンビになる」

- 「衰退期のローマ帝国の皇帝になる」

- 「温室のキュウリになる」

リクエストに応じて、システムがジャンルと設定、メカニクスの組み合わせを選ぶ。そのためには大量のコンテンツと、さまざまなシナリオに合わせて組み替えられるユニバーサルなメカニクスが必要だ。

複雑さ

このような仕組みを実装するのは容易ではない。「機能を1つ足せばいい」という従来の考え方は通用しない。

主な課題:

- 指数関数的な複雑さ。わずかなルールの拡張でも、新しい行動パターンが雪崩のように増える。

- 焦点の喪失。プレイヤーが何をすべきか分からなくなる。

- UXや習得の問題。普遍性がUIを過剰に重くする。

- バランスの問題。異質なシナリオ同士が衝突する。

- 開発コストの高騰。

たとえばこのゲームで世界をどう構築するのか。小さな森があるとする。それはあらゆるジャンルやメカニクスの組み合わせで整合性を保たなければならない。なぜ存在するのか。バイオームごとの違いは何か。どんなパラメータがあるのか。どんな行動が可能なのか。単独のキャラクターや大規模な集団が触れたときどう反応するのか。異なる技術、異星の道具にどう応じるのか。干ばつや害虫、火災、惑星規模の爆撃が起きたら? ゲームはどんな展開にも適切に対応できなければならない。

卓上RPGシステムのGURPSをコンピュータ向けに移植しようとした試みはあったが、普遍性を完全に再現するには至っていない。Minecraft、RimWorld、Dwarf Fortressなどには部分的にユニバーサルな仕組みが見られるが、それは個別の要素に限られている。

解決策

この節では実装に関する技術的な側面を扱う。ゲーム開発に携わっていない人には読みづらい部分かもしれない。私の考えでは、現在の技術でもユニバーサルゲームを作ることは可能だ。この結論に至るまでに、私はほぼ10年にわたりテーマを研究してきた。詳しくは https://clarusvictoria.com/blog/almost-ten-years-of-search に記している。ただし解決策は従来のゲーム開発ツールの外にある。

コードとゲームデザインの観点では、ゲームの内容はハードコード(機能)とコンテンツに分けられる。戦闘システムやイベントシステムはハードコードであり、弓兵や椅子はコンテンツだ。コンテンツは追加が容易でスケールさせやすい。数千種類の椅子を考えることも、プロシージャルに生成することもできる。

一方でハードコードは難しい。ゲームの構造を変える手仕事であり、複数の機能を組み合わせると複雑さが爆発的に増す。

解決策は、従来のハードコードをコンテンツに変えることだ。先ほどの例なら、戦闘システムやイベントシステムも椅子と同じようにコンテンツにしてしまう。つまりルール自体をコンテンツ化する。

それを実現するには、人間の言語と似た原理に基づいてゲームのアーキテクチャを組み立てる必要がある。

類似の原理で動作する論理システムはいくつか存在する。たとえばWeb 2.0のプロジェクトや検索エンジン、機械学習システムで使われるセマンティックネットワークだ。

セマンティックネットワークは、ほぼどんな複雑さの知識でも意味のある形で記述できる。「人間は哺乳類である」という知識では、「人間」というエンティティが「哺乳類」に所属関係で結び付けられる。詳しくは https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network

ゲームのコンテンツも同じように構成できる。オブジェクト、キャラクター、イベント、ルールなどを知識として記述する。ただしそれは静的な知識ではない。プレイヤーが主体となり、行動を通じて世界の状態を変えていく。

これはプレイヤーとAI世界との対話と捉えることもできる。プレイヤーがボタンを押すたびに、インタープリタへリクエストを送る。たとえば古代エジプトの建築家を操作してピラミッドを建てたい場合、シンプルな文がリクエストになる。主語は建築家、目的語はピラミッド計画、動詞は建てる。AIは世界の状態を分析し、命令を処理し、建築家を工事に向かわせる。

技術的には、ECSに似たデータ駆動型アーキテクチャで実装できるが、セマンティック構造を扱えるように調整する必要がある。

今後

この記事は理想的またはユニバーサルなゲームという概念を網羅的に説明するものではない。私の目的は全体像を描き、進むべき方向を示すことだ。アーキテクチャ、セマンティック構造、AI生成、データ駆動型システムを完全に説明するには、別の資料が必要になる。今後の連載では、ユニバーサルゲームの仕組みを段階的に細分化し、この入門編に情報を詰め込み過ぎないようにしていくつもりだ。