17.11.2025

Il gioco ideale e universale

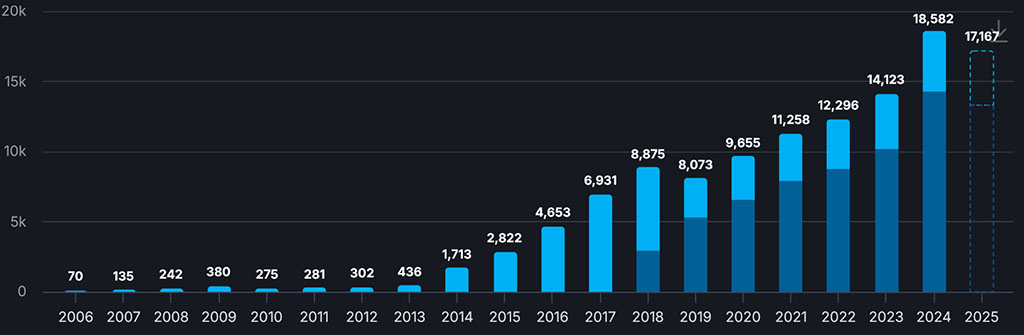

Crescita del numero di giochi

Ogni anno escono sempre più videogiochi. Le statistiche di Steam https://steamdb.info/stats/releases/ mostrano chiaramente questa crescita. Con la diffusione dell’IA generativa, il numero di giochi aumenterà ancora più rapidamente. Anche il numero di giocatori cresce, ma non allo stesso ritmo. Per questo è sempre più difficile per un nuovo gioco attirare attenzione e raggiungere vendite significative.

Come creare un gioco di successo?

Nell’industria si segue spesso un approccio semplice: osservare le tendenze attuali e proporre soluzioni originali combinando idee di progetti di successo.

Le tendenze e le tecnologie sono cambiate di decennio in decennio. In modo approssimativo, il quadro è il seguente:

Anni 1990: platform 2D

Anni 2000: grafica 3D, MMORPG e giochi online

Anni 2010: giochi mobile, fattorie social, auto battler

Anni 2020: sandbox, mondi aperti, survival, crafting, simulatori di attività, horror, giochi cooperativi

Anni 2030: probabilmente giochi con contenuti generati dall’IA in tempo reale

Se non sai che gioco realizzare, i consigli tradizionali sarebbero stati diversi a seconda dell’epoca:

- negli anni 2000 – un MMORPG se c’era budget, o un browser game con meno risorse

- negli anni 2010 – un clone di una "fattoria sociale" o di un "battle royale" di successo

- oggi – un gioco cooperativo originale che susciti emozioni, spesso con meccaniche ibride

Di conseguenza, si possono individuare tre approcci principali allo sviluppo:

1. Sperimentazione, il "gioco dei sogni" – progetti altamente originali. È un approccio rischioso, ma può generare un successo sorprendente.

2. Clonazione – produrre giochi con modifiche minime. È il percorso meno rischioso.

3. Approccio ibrido – combinare idee collaudate e nuovi elementi. È il metodo più diffuso tra i publisher.

Va inoltre citata la crescita dello sviluppo indie. Negli ultimi 10–15 anni molte idee importanti sono nate proprio in piccoli team o da sviluppatori solitari. Questo ha aumentato la concorrenza e cambiato il settore.

Il problema dell’approccio classico

Qualunque strada si scelga – sperimentare o clonare – il processo rimane evolutivo. Si sceglie un’idea che sembra promettente al momento e si cerca di realizzarla. Il risultato è ignoto in anticipo e il successo non è garantito.

Anche quando riesci a creare un gioco di successo, al progetto successivo ti ritrovi di nuovo nell’incertezza. Persino i sequel, considerati l’opzione meno rischiosa, spesso falliscono. Grandi publisher con budget elevati, marketing ed esperienza si trovano comunque in questa situazione. Risorse e formule collaudate non eliminano i rischi: qualsiasi studio può attraversare un periodo difficile, perdere il pubblico o chiudere.

Un altro approccio

Il successo di un gioco deve per forza essere una lotteria e un susseguirsi di tentativi? O può diventare più prevedibile e coerente? Non ne sono ancora certo al 100 %, ma mi sembra che stia emergendo una strada.

Propongo di considerare un metodo diverso basato su un approccio ingegneristico sistemico, in particolare la metodologia TRIZ. Permette di trattare la creazione di un progetto di successo non come un’evoluzione per tentativi ed errori, ma come un processo razionale.

Il metodo non è nuovo. Dall’inizio degli anni 2010 alcuni ricercatori hanno provato ad applicarlo al game design, ma a causa della complessità dello sviluppo non si è ancora diffuso.

Definizione dell’obiettivo

La metodologia suggerisce di iniziare definendo un obiettivo. Cosa vuoi ottenere? Qual è il tuo risultato finale ideale? Se il tuo obiettivo è creare un gioco, anche solo per il successo commerciale, devi capire come immagini il tuo gioco ideale.

Comprendere l’obiettivo finale è fondamentale. Più è definito con precisione, più riuscirai a capire la direzione dello sviluppo, a prevedere le tendenze e a valutare il potenziale delle idee.

Il gioco ideale

Il tema del "gioco ideale" è noto in filosofia dal Medioevo e spesso viene considerato speculativo. In questo articolo non mi addentrerò nella filosofia, ma cercherò di trarre un valore pratico dall’idea.

Il gioco ideale viene di solito descritto come una simulazione indistinguibile dalla realtà, in cui il giocatore può fare qualsiasi cosa. È una definizione ampia, ma mette in evidenza aspetti importanti, come ad esempio:

- Il giocatore può essere sia partecipante sia osservatore degli eventi.

- Non esistono generi, ambientazioni o trame predefinite – il gioco si adatta dinamicamente alle richieste del giocatore.

- Non c’è una divisione netta tra singleplayer e multiplayer. Qualsiasi NPC è percepito come un giocatore.

- Il mondo reagisce in modo naturale alle azioni del giocatore, senza vincoli artificiali o script. Una semplice spesa al negozio può diventare un’avventura.

Con le tecnologie attuali un gioco così non può essere creato. È piuttosto un punto di riferimento che aiuta a capire la direzione dell’industria.

Previsioni

Nonostante l’irraggiungibilità dell’ideale, il settore si muove gradualmente in quella direzione. Col tempo i giochi diventano più complessi e i vecchi limiti scompaiono. Per semplificare, possiamo immaginare questo movimento come una traiettoria.

L’attuale stato dello sviluppo è il punto di partenza, mentre il gioco ideale è il punto di arrivo.

Possiamo prendere una nuova meccanica o un’idea e posizionarla su questa linea. Segue la direzione del movimento, devia o addirittura arretra? Per esempio, i giochi che offrono un nuovo livello di libertà si trovano sulla linea. Quelli che combinano meccaniche note con libertà limitata deviano di lato. I giochi con possibilità ridotte rappresentano un passo indietro.

Le idee e le tecnologie più vicine al gioco ideale hanno un potenziale maggiore. Quelle che se ne allontanano, meno. L’ascesa delle sandbox con alta rigiocabilità e supporto per le mod è un segnale di questo movimento.

Un altro fattore che influisce sul potenziale di un gioco è la sua espandibilità. I giochi dal gameplay molto astratto, come i clicker, sono difficili da approfondire: la natura delle loro astrazioni si oppone alla complessità.

È importante capire che un alto potenziale non garantisce il successo, così come un basso potenziale non significa fallimento. Contano anche il marketing, la presentazione visiva, la fortuna e la capacità dell’idea di attirare il pubblico.

Aspettative dei giocatori in crescita

I giocatori vogliono più libertà, rigiocabilità e possibilità. Cercano nuove emozioni ed esperienze uniche. Le loro aspettative crescono e si avvicinano intuitivamente a un modello ideale di gameplay.

Vogliono sperimentare, combinare ciò che prima sembrava incompatibile e sfidare logica e buon senso. I generi e le meccaniche consolidate si mescolano sempre di più in ibridi originali.

Ci sono ancora moltissimi temi che potrebbero interessare i giocatori. Ma, a mio avviso, il motore principale dello sviluppo è la crescita della libertà, della profondità e delle possibilità. Tuttavia, le direzioni più promettenti sono le più difficili da realizzare. Creare giochi davvero profondi è sempre più complesso. Costruire una sandbox potente può richiedere anni.

Il gioco universale

Esiste un genere pensato originariamente come base per una sandbox infinita: quello dei giochi universali. Esiste da tempo, ma non è stato ancora realizzato pienamente nei videogiochi.

La definizione classica è:

Un gioco con regole unificate che consentono di realizzare quasi qualsiasi genere, ambientazione o esperienza.

Il mondo di un gioco simile viene assemblato come un set di costruzioni a partire dai desideri dei giocatori. Per esempio: in quale ambientazione si svolge – presente, futuro, passato, storia alternativa, fantasy, post-apocalittica? Esiste la magia? Superpoteri? Psionica? Quanto è dotato il personaggio rispetto al mondo? È un nuovo eroe o un vagabondo senza speranza? Qual è la sua biografia e motivazione? Quali difetti ha? Come reagisce il mondo? Quale destino potrebbe attenderlo?

Un sistema del genere soddisfa una delle condizioni principali del gioco ideale – "dove il giocatore può fare ciò che vuole".

In pratica potrebbe funzionare così: all’inizio il giocatore definisce l’esperienza che desidera. Ad esempio:

- "Sono un astronauta durante la colonizzazione del sistema solare"

- "Sono uno zombie evoluto durante un’apocalisse zombie"

- "Sono l’imperatore dell’Impero Romano durante la sua caduta"

- "Sono un cetriolo in una serra"

In base alla richiesta, il sistema sceglie genere, ambientazione e set di meccaniche. Per un gioco del genere servono molto contenuto e meccaniche universali capaci di combinarsi e riorganizzarsi per scenari diversi.

Complessità

Realizzare un sistema simile non è semplice. L’approccio classico "aggiungiamo un’altra funzione" non funziona.

Le principali difficoltà:

- Complessità esponenziale. Anche piccole estensioni delle regole generano una cascata di nuove combinazioni di comportamento.

- Perdita di focus. Il giocatore può non capire cosa fare.

- Problemi di UX e apprendimento. L’universalità sovraccarica l’interfaccia.

- Problemi di bilanciamento. Scenari molto diversi entrano in conflitto.

- Alti costi di sviluppo.

Come organizzare, per esempio, il mondo in un gioco così? Supponiamo che ci sia un piccolo bosco. Deve funzionare bene in tutte le possibili combinazioni di generi e meccaniche. Perché esiste? Come differisce nei vari biomi? Quali parametri ha? Quali azioni sono possibili? Come reagisce alle interazioni di personaggi singoli o di grandi gruppi? Come risponde agli strumenti di diverse tecnologie, anche extraterrestri? Cosa succede in caso di siccità, parassiti, incendi o bombardamenti planetari? Il gioco deve essere pronto a gestire qualsiasi sviluppo degli eventi.

I tentativi di adattare il sistema da tavolo GURPS al formato digitale non sono riusciti a realizzarne tutta l’universalità. Elementi di universalità si trovano in giochi come Minecraft, RimWorld o Dwarf Fortress, ma si tratta solo di singoli aspetti.

Soluzione

Questa sezione contiene aspetti tecnici dell’implementazione: sono più difficili da leggere per chi non lavora nello sviluppo di giochi. A mio avviso, oggi è già possibile creare un gioco universale con le tecnologie disponibili. Sono arrivato a questa conclusione dopo quasi dieci anni di ricerche – ne parlo più nel dettaglio qui: https://clarusvictoria.com/blog/almost-ten-years-of-search Ma la soluzione si trova fuori dagli strumenti abituali del game dev.

Dal punto di vista del codice e del game design, il contenuto di un gioco si divide solitamente in hardcode (feature) e contenuto. Ad esempio, un sistema di combattimento o di eventi è hardcode. Un arciere o una sedia sono contenuto. Il contenuto è facile da aggiungere e scala bene: puoi creare migliaia di sedie con caratteristiche diverse o generarle proceduralmente.

L’hardcode, invece, è più complesso. È un lavoro manuale che cambia la struttura del gioco. Le combinazioni di varie feature aumentano la complessità in modo esplosivo.

La soluzione è trasformare l’hardcode tradizionale in contenuto. Nell’esempio precedente, il sistema di combattimento o quello degli eventi devono diventare contenuto proprio come le sedie. Le stesse regole diventano contenuto.

Per rendere possibile tutto questo, l’architettura del gioco deve basarsi su principi simili a quelli del linguaggio umano.

Esistono sistemi logici che funzionano in modo analogo, come le reti semantiche utilizzate nei progetti Web 2.0, nei motori di ricerca e nei sistemi di machine learning.

Le reti semantiche permettono di descrivere conoscenze di quasi ogni complessità in modo significativo. Per esempio: "L’essere umano è un mammifero". L’entità "Essere umano" è collegata a "Mammifero" da una relazione di appartenenza. Maggiori dettagli: https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network

Il contenuto del gioco può essere organizzato nello stesso modo. Oggetti, personaggi, eventi, regole e altri aspetti vengono descritti come conoscenze. Ma non si tratta di conoscenze statiche: il giocatore diventa un agente che modifica lo stato del mondo con le sue azioni.

Lo si può immaginare come un dialogo tra il giocatore e un mondo governato dall’IA. Ogni volta che il giocatore preme un pulsante, invia una richiesta a un interprete. Per esempio, controlla costruttori dell’Antico Egitto e vuole edificare una piramide. La richiesta si forma come una frase semplice: soggetto – costruttori, oggetto – progetto della piramide, azione – costruire. L’IA analizza lo stato del mondo, elabora il comando e manda i costruttori al lavoro.

Tecnicamente, ciò può essere implementato attraverso un’architettura data-driven simile a un ECS, ma adattata alle strutture semantiche.

Continuazione

Questo articolo non descrive in modo esaustivo i concetti di gioco ideale o universale. Il mio obiettivo è delineare il quadro generale e indicare la direzione. Una spiegazione completa dell’architettura, delle strutture semantiche, della generazione tramite IA e dei sistemi data-driven richiederà materiali separati. Nei prossimi articoli conto di analizzare gradualmente il meccanismo di un gioco universale in componenti più concreti, per non sovraccaricare questo testo introduttivo.