17.11.2025

理想且通用的游戏

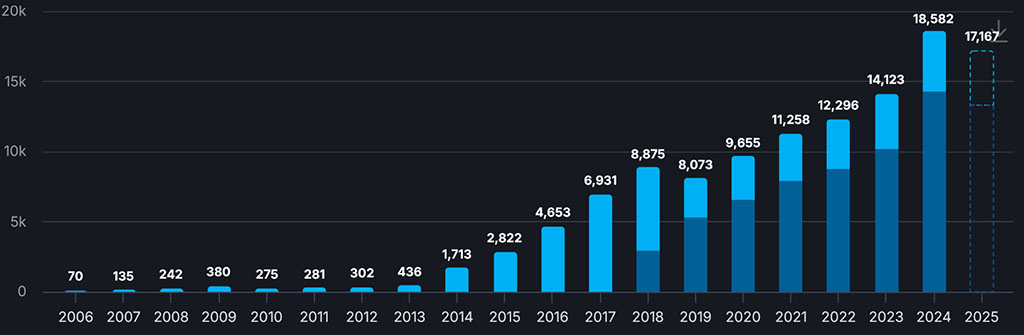

游戏数量的增长

每年推出的电子游戏数量持续增长。Steam 的统计数据 https://steamdb.info/stats/releases/ 清楚地展示了这一趋势。随着生成式 AI 的普及,游戏数量将增长得更快。玩家数量也在增加,但增速不如游戏多。因此,新游戏要吸引注意、取得可观销量变得愈发困难。

如何打造成功的游戏?

行业里常见的做法很简单:观察当下的趋势,并将成功项目的创意组合成自己的原创方案。

趋势和技术在不同年代不断变化。大致可以描绘成这样:

1990 年代:2D 平台游戏

2000 年代:3D 图形、MMORPG 与网络游戏

2010 年代:移动游戏、社交农场、自动战斗

2020 年代:沙盒、开放世界、求生、制作、活动模拟、恐怖、合作游戏

2030 年代:很可能是实时生成 AI 内容的游戏

如果不知道该做什么游戏,各年代给出的建议也不同:

- 2000 年代——若有预算就做 MMORPG,没有就做浏览器游戏

- 2010 年代——做成功的“社交农场”或“吃鸡”克隆

- 现在——做一款能唤起情感的原创合作游戏,通常混合多种机制

因此可以归纳出三种主要开发方式:

1. 实验,“梦想之作”——高度原创的项目。风险很大,但有机会诞生与众不同的爆款。

2. 克隆——以极小的改动生产游戏。这是风险最低的路径。

3. 混合方式——把成熟想法与新元素结合。这是发行商最常用的方式。

此外,独立开发的壮大也值得一提。过去 10–15 年里,许多重要创意来自小团队甚至个人开发者。这提升了竞争并改变了行业。

传统方法的问题

无论选择实验还是克隆,开发过程都仍是渐进演化:挑选当下看起来有前景的想法并尝试实现。结果无法提前得知,成功也无法保证。

即使做出了成功的游戏,下一部作品仍要面对未知。被视为最稳妥的续作也常常失败。拥有雄厚预算、营销和经验的大型发行商同样会陷入这种局面。资源和成熟公式并不能消除风险:任何公司都有可能进入低谷、失去受众甚至关闭。

另一种方式

游戏的成功一定要靠抽奖式的碰运气吗?能否让它变得更可预测、更可复制?我还不能百分之百肯定,但似乎这种道路正在出现。

我建议转向基于系统化工程思维的方法,尤其是 TRIZ 方法。它可以让我们把成功项目的诞生视为理性的过程,而非演化式的试错。

这种方法并不新。自 2010 年代起,就有人尝试把它运用到游戏设计中,但由于开发复杂,一直未能普及。

目标设定

该方法论主张先确定目标。你想要什么?你的理想终局是什么?即使只是为了商业成功而做游戏,也必须明白自己心中的理想游戏是什么样子。

理解理想终点至关重要。定义得越精确,就越能把握游戏开发的方向,预测趋势,评估不同创意的潜力。

理想的游戏

“理想游戏”这一主题自中世纪以来就在哲学中出现,通常被视为抽象思辨。本文不打算深入哲学,而是尝试从中提炼实用价值。

理想游戏通常被描述为与现实无异、玩家能为所欲为的模拟。这个宽泛的定义突出了一些重要点:

- 玩家既可以是事件的参与者,也可以是旁观者。

- 没有预设的类型、背景和剧情——游戏会根据玩家的需求动态调整。

- 单人和多人之间没有明确界限,任何 NPC 都像玩家一样被看待。

- 世界会自然地对玩家行动作出反应,没有人为限制或脚本。去趟商店这样的日常也可能变成史诗冒险。

显然,以现有技术无法打造这样的游戏。它更像一座灯塔,帮助我们理解行业前进的方向。

预判

尽管理想难以企及,行业仍在逐步靠近它。游戏不断进化,曾经的限制逐渐消失。为了便于理解,可以把这种运动想象成一条轨迹。

当下的游戏开发状态是轨迹的起点,理想游戏则是终点。

接着,我们可以把每个新的机制或创意“映射”到这条线上。它是在沿着方向前进,还是偏离甚至倒退?例如,提供更多自由度的游戏就在轨迹上;把熟悉机制与有限自由结合的游戏偏向侧面;缩减玩法可能性的游戏则向后退。

越接近理想游戏的想法和技术潜力越大,越远的潜力越小。高重玩性、支持模组的沙盒游戏不断涌现,正是行业朝理想迈进的迹象。

影响游戏潜力的另一个因素是可扩展性。玩法抽象度很高的游戏(如放置或点击类)很难深化,它们的抽象本质会抵触深度的增加。

需要记住的是,高潜力不保证成功,低潜力也不意味着失败。营销、视觉呈现、运气以及创意吸引受众的能力都很重要。

不断提升的玩家期待

玩家渴望更多自由、可重玩性和可能性。他们寻找新的情感与独特体验。玩家的期望在不断提升,并直觉地靠近理想的玩法模型。

他们想要实验,想把过去被认为不兼容的要素结合在一起,挑战逻辑和常识。固有的类型与机制愈发融合成原创混合体。

仍有大量主题可以吸引玩家。但我认为,游戏发展的核心驱动力依旧是自由、深度和可能性的增长。最有前景的方向往往也是最难实现的。打造真正深邃的游戏变得越来越复杂,构建强大的沙盒可能要花费数年。

通用游戏

有一种类型被设想为无限沙盒的基础——通用游戏。它存在已久,但在电子游戏中尚未被完整实现。

经典定义是: 拥有统一规则、可以实现几乎任何类型、背景或体验的游戏。

这种游戏的世界像积木一样,按照玩家想要的元素拼装。比如:背景是现代、未来、过去、架空历史、奇幻还是末日?有没有魔法、超能力或灵能?角色相对于世界有多强?他是新的英雄,还是走投无路的流浪者?他的身世、动机、缺点是什么?世界会如何回应?他可能迎来怎样的命运?

这样的系统满足理想游戏的核心条件之一——“玩家可以做任何想做的事情”。

在实践中,它可能这样运作:一开始玩家描述自己想要的体验。例如:

- “我是太阳系殖民时期的宇航员”

- “我是丧尸末日中的高阶丧尸”

- “我是罗马帝国走向衰亡时的皇帝”

- “我是温室里的一根黄瓜”

系统根据需求选择类型、背景和机制组合。为此需要海量内容以及可以自由组合、重构的通用机制。

复杂度

实现这样的系统并不容易。传统的“再加一个功能”思维在这里不起作用。

主要难点:

- 指数级复杂。哪怕微小的规则扩展都会引发行为组合的爆炸式增长。

- 焦点丢失。玩家可能不知道该做什么。

- 体验与学习问题。通用性会让界面过于臃肿。

- 平衡难题。差异巨大的场景彼此冲突。

- 开发成本高。

举例来说,在这样的游戏中如何组织世界?假设有一片小森林,它必须在所有可能的类型与机制组合下都表现合理。它为何存在?在不同生物群落中有什么差异?拥有哪些参数?可以对它做什么?面对单个角色或大部队会如何反应?对不同科技(甚至外星科技)的工具如何回应?干旱、虫害、火灾甚至行星轰炸发生时会怎样?游戏必须准备好处理任何事件发展。

把桌面系统 GURPS 搬到电脑上的尝试,并没有完全展现它的通用性。在 Minecraft、RimWorld、Dwarf Fortress 等游戏中可以看到局部的通用特性,但那只是某些面向。

解决方案

这一部分涉及实现层面的技术细节——对不熟悉开发的人来说阅读会更费劲。我认为,用现有技术已经可以打造通用游戏。我花了近十年研究这个主题,并在此详细记录:https://clarusvictoria.com/blog/almost-ten-years-of-search 但解决方案超出了传统游戏开发工具的范畴。

从代码和设计的角度看,游戏内容通常分成硬编码(功能)和内容。比如战斗系统或事件系统属于硬编码;弓箭手或椅子属于内容。内容容易添加,也易于扩展——可以设计成千上万张不同的椅子,甚至程序化生成。

硬编码则困难得多。它是改动游戏结构的手工活。不同功能的组合会让复杂度呈爆炸式增长。

解决办法是把传统的硬编码转化为内容。在上述例子中,战斗系统或事件系统也要像椅子一样成为内容。换句话说,规则本身需要成为内容。

要做到这一点,游戏架构必须建立在人类语言类似的原则之上。

已经存在一些遵循类似原则的逻辑系统,例如应用在 Web 2.0 项目、搜索引擎和机器学习系统中的语义网络。

语义网络可以以有意义的方式描述几乎任意复杂度的知识。比如:“人类是哺乳动物”。“人类”这个实体通过隶属关系连接到“哺乳动物”。详见:https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network

游戏内容也能以类似方式组织。物体、角色、事件、规则等都作为知识被描述。但这些知识并非静态:玩家成为一个行动主体,通过行为改变世界状态。

可以把它想象成玩家与 AI 世界之间的对话。玩家每按一次按钮,就向解释器发送一个请求。例如,玩家操控古埃及的建造者,希望修建金字塔。请求可以用一个简单的句子表示:主语——建造者,宾语——金字塔项目,谓语——建造。AI 分析世界状态,处理命令,然后派建造者去干活。

在技术上,可以用类似 ECS 的数据驱动架构来实现,但要针对语义结构进行适配。

后续

本文并不是对理想或通用游戏概念的完整阐释。我的目标是描绘框架并指出方向。关于架构、语义结构、AI 生成与数据驱动系统的详解,需要单独的材料。在未来的文章中,我计划逐步拆解通用游戏的机制,以更具体的形式呈现,避免让这篇导言过于臃肿。