17.11.2025

Le jeu idéal et universel

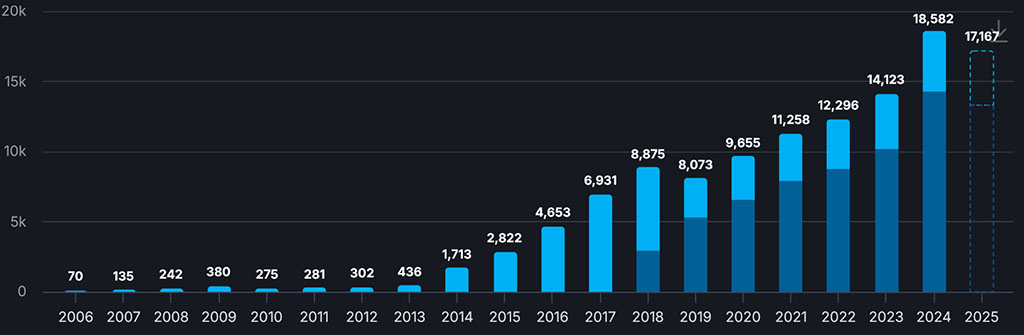

Croissance du nombre de jeux

Chaque année, davantage de jeux vidéo sortent. Les statistiques de Steam https://steamdb.info/stats/releases/ illustrent clairement cette hausse. Avec l’essor de l’IA générative, ce nombre augmentera encore plus vite. Le nombre de joueurs progresse lui aussi, mais moins rapidement. De ce fait, il devient de plus en plus difficile pour un nouveau jeu d’attirer l’attention et de réaliser des ventes visibles.

Comment créer un jeu à succès ?

Dans l’industrie, l’approche classique consiste à observer les tendances du moment et à proposer des solutions originales en combinant des idées issues de projets qui ont déjà fonctionné.

Les tendances et les technologies ont évolué au fil des décennies. Schématiquement, on peut dresser le tableau suivant :

Années 1990 : plateformes 2D

Années 2000 : graphismes 3D, MMORPG et jeux en ligne

Années 2010 : jeux mobiles, fermes sociales, auto battlers

Années 2020 : sandboxes, mondes ouverts, survie, crafting, simulateurs d’activités, jeux d’horreur, jeux coopératifs

Années 2030 : probablement des jeux générant du contenu en temps réel grâce à l’IA

Si vous ne savez pas quel jeu créer, les conseils habituels auraient varié selon les époques :

- dans les années 2000 : un MMORPG avec budget, ou un jeu navigateur avec moins de moyens

- dans les années 2010 : un clone d’une « ferme sociale » ou d’un « battle royale » à succès

- aujourd’hui : un jeu coopératif original, riche en émotions, souvent hybride dans ses mécaniques

On peut donc distinguer trois grands approches :

1. L’expérimentation, le « jeu rêvé » – des projets très originaux. C’est une approche risquée, mais qui peut faire naître un hit inattendu.

2. Le clonage – produire des jeux avec des changements minimes. C’est la voie la moins risquée.

3. Une approche hybride – combiner des idées éprouvées et des éléments nouveaux. C’est l’approche la plus répandue chez les éditeurs.

Il faut aussi souligner la montée du développement indépendant. Ces dix à quinze dernières années, de nombreuses idées importantes sont venues de petites équipes ou de développeurs solo. Cela a accru la concurrence et transformé l’industrie.

Le problème de l’approche classique

Que l’on expérimente ou que l’on clone, le processus reste évolutionniste. On choisit une idée qui semble prometteuse à l’instant T et on tente de la mettre en œuvre. Le résultat est inconnu à l’avance et rien ne garantit le succès.

Même si vous parvenez à créer un jeu à succès, vous vous retrouvez face à la même incertitude au projet suivant. Même les suites, pourtant perçues comme le choix le moins risqué, échouent souvent. De grands éditeurs avec des budgets confortables, du marketing et de l’expérience traversent eux aussi ces situations. Les ressources et les formules éprouvées n’éliminent pas les risques : n’importe quel studio peut vivre une période difficile, perdre son audience ou fermer.

Une autre approche

Le succès d’un jeu doit-il forcément dépendre d’une loterie ou d’essais successifs ? Peut-on le rendre plus prévisible et plus régulier ? Je n’en suis pas encore totalement certain, mais j’ai l’impression que ce chemin se dessine.

Je propose de considérer une autre méthode basée sur un cadre d’ingénierie systémique, notamment la TRIZ. Elle permet d’aborder la création d’un projet à succès non pas comme une suite d’essais-erreurs évolutifs, mais comme un processus rationnel.

La méthode n’est pas nouvelle. Depuis les années 2010, certains chercheurs ont tenté de l’appliquer au game design, mais la complexité du développement de jeux a freiné sa diffusion.

Définir l’objectif

La méthodologie suggère de commencer par définir un objectif. Que souhaitez-vous ? Quel est votre résultat final idéal ? Si vous visez la création d’un jeu, même uniquement pour un succès commercial, vous devez comprendre à quoi ressemble votre jeu idéal.

Bien définir cet objectif final est crucial. La précision avec laquelle vous le décrivez influence votre capacité à comprendre la direction du développement, à anticiper les tendances et à évaluer le potentiel des différentes idées.

Le jeu idéal

Le thème du « jeu idéal » est évoqué en philosophie depuis le Moyen Âge et reste généralement théorique. Dans cet article, je laisse de côté la philosophie pour m’intéresser à sa valeur pratique.

On décrit souvent le jeu idéal comme une simulation indiscernable de la réalité, où le joueur peut tout faire. Cette définition est large, mais elle met en lumière plusieurs aspects clés :

- Le joueur peut être à la fois acteur et observateur des événements.

- Aucun genre, univers ou scénario n’est prédéfini : le jeu s’adapte dynamiquement aux demandes du joueur.

- La frontière entre solo et multijoueur s’efface. Tout PNJ est perçu comme un joueur.

- Le monde réagit naturellement aux actions du joueur, sans contraintes artificielles ni scripts. Une simple course au magasin peut devenir une aventure.

Évidemment, un tel jeu ne peut pas être créé avec les technologies actuelles. Il sert plutôt de point de repère pour comprendre la direction que prend l’industrie.

Prévisions

Bien que l’idéal soit hors d’atteinte, l’industrie s’en rapproche petit à petit. Les jeux deviennent plus sophistiqués, les anciennes limitations disparaissent. Pour simplifier, on peut visualiser ce mouvement comme une trajectoire.

L’état actuel du développement de jeux correspond au point de départ, tandis que le jeu idéal en représente l’aboutissement.

On peut ensuite prendre n’importe quelle nouvelle mécanique ou idée et la « projeter » sur cette ligne. Suit-elle la trajectoire, s’en écarte-t-elle ou fait-elle marche arrière ? Les jeux qui offrent un nouveau niveau de liberté se situent sur la ligne. Ceux qui mélangent des mécaniques familières tout en limitant la liberté s’en écartent. Ceux qui réduisent les possibilités reculent.

Les idées et technologies proches du jeu idéal possèdent un plus grand potentiel. Celles qui s’en éloignent en ont moins. L’essor des sandboxes très rejouables avec support des mods témoigne de ce mouvement.

Un autre facteur qui influe sur le potentiel d’un jeu est sa capacité à être étendu. Par exemple, les jeux à gameplay très abstrait, comme les clickers, se prêtent mal à un approfondissement : leurs abstractions résistent à la complexité.

Il faut garder à l’esprit qu’un potentiel élevé ne garantit pas le succès, tout comme un potentiel faible n’implique pas l’échec. Le marketing, la direction artistique, la chance et la capacité d’une idée à attirer un public comptent aussi.

Des attentes en hausse

Les joueurs réclament davantage de liberté, de rejouabilité et de possibilités. Ils cherchent de nouvelles émotions et des expériences uniques. Leurs attentes grandissent et se rapprochent intuitivement d’un modèle de gameplay idéal.

Ils veulent expérimenter, combiner ce qui semblait incompatible et défier la logique comme le bon sens. Les genres et mécaniques établis se mélangent de plus en plus pour donner des hybrides originaux.

Il existe encore de nombreux thèmes capables de captiver les joueurs. Mais à mon avis, le principal moteur du développement reste l’augmentation de la liberté, de la profondeur et des possibilités. Or les pistes les plus prometteuses sont aussi les plus difficiles à concrétiser. Concevoir des jeux réellement profonds devient de plus en plus complexe. Construire une sandbox puissante peut prendre des années.

Le jeu universel

Il existe un genre pensé dès l’origine comme la base d’une sandbox infinie : les jeux universels. Ils existent depuis longtemps, mais n’ont pas encore été pleinement réalisés en jeu vidéo.

Sa définition classique est la suivante :

Un jeu doté de règles unifiées permettant de mettre en scène presque tous les genres, univers ou expériences.

Le monde d’un tel jeu est assemblé comme un jeu de construction à partir de ce que veulent les joueurs. Par exemple : quel univers – présent, futur, passé, histoire alternative, fantasy, post-apocalypse ? Y a-t-il de la magie ? Des superpouvoirs ? De la psionique ? À quel point le personnage est-il doué par rapport au monde ? Est-il un nouveau héros ou un vagabond sans espoir ? Quelle est sa biographie, ses motivations, ses défauts ? Comment le monde réagit-il ? Quel destin pourrait l’attendre ?

Un tel système remplit l’une des conditions essentielles du jeu idéal : « le joueur peut faire ce qu’il veut ».

Voici comment cela pourrait fonctionner dans la pratique : au départ, le joueur définit l’expérience recherchée. Par exemple :

- « Je suis un astronaute pendant la colonisation du système solaire »

- « Je suis un zombie évolué durant une apocalypse zombie »

- « Je suis l’empereur romain pendant la chute de l’Empire »

- « Je suis un concombre dans une serre »

Selon la requête, le système choisit un genre, un univers et un ensemble de mécaniques. Un tel jeu requiert donc énormément de contenu et des mécaniques universelles capables de se combiner et de se reconfigurer pour différents scénarios.

Complexité

Mettre en place un tel système n’a rien d’aisé. L’approche « ajoutons encore une fonctionnalité » ne fonctionne pas.

Les principales difficultés :

- Complexité exponentielle. Même une légère extension des règles déclenche une cascade de nouveaux comportements.

- Perte de focus. Le joueur peut ne plus savoir quoi faire.

- Problèmes d’UX et d’apprentissage. L’universalité surcharge l’interface.

- Problèmes d’équilibrage. Des scénarios très différents entrent en conflit.

- Coût de développement élevé.

Prenons un exemple : un simple bois. Il doit fonctionner correctement dans toutes les combinaisons possibles de genres et de mécaniques. Pourquoi existe-t-il ? Comment diffère-t-il selon les biomes ? Quels paramètres possède-t-il ? Quelles actions sont possibles ? Comment réagit-il aux personnages isolés ou aux grands groupes ? Comment répond-il à des outils de technologies variées, y compris extraterrestres ? Que se passe-t-il lors d’une sécheresse, d’une invasion de parasites, d’un incendie ou d’un bombardement planétaire ? Le jeu doit être prêt à gérer correctement n’importe quelle évolution des événements.

Les tentatives d’adapter le système de jeu de rôle sur table GURPS au numérique n’ont pas abouti à une universalité totale. Des fragments d’universalité existent dans Minecraft, RimWorld ou Dwarf Fortress, mais ce ne sont que des aspects isolés.

Solution

Cette section traite d’aspects techniques de l’implémentation – plus difficiles à lire pour ceux qui ne travaillent pas dans le développement de jeux. À mon avis, on peut déjà créer un jeu universel avec les technologies actuelles. J’en suis venu à cette conclusion après près de dix ans d’étude du sujet, détaillés ici : https://clarusvictoria.com/blog/almost-ten-years-of-search Mais la solution se situe en dehors des outils habituels du game dev.

Du point de vue du code et du game design, le contenu d’un jeu se divise généralement en hardcode (fonctionnalités) et contenu. Par exemple, un système de combat ou d’événements relève du hardcode. Un archer ou une chaise est du contenu. Le contenu est facile à ajouter et se met bien à l’échelle : on peut imaginer des milliers de chaises différentes, voire les générer procéduralement.

Le hardcode, en revanche, est plus complexe. C’est un travail manuel qui modifie la structure du jeu. Les combinaisons de fonctionnalités différentes font exploser la complexité.

La solution consiste à transformer le hardcode traditionnel en contenu. Dans l’exemple ci-dessus, le système de combat ou d’événements doit devenir un contenu au même titre que les chaises. Autrement dit, les règles elles-mêmes deviennent du contenu.

Pour rendre cela possible, l’architecture du jeu doit reposer sur des principes proches de ceux du langage humain.

Il existe des systèmes logiques qui fonctionnent de manière similaire, comme les réseaux sémantiques utilisés dans les projets Web 2.0, les moteurs de recherche et l’apprentissage automatique.

Les réseaux sémantiques permettent de décrire de façon cohérente des connaissances de presque toute complexité. Par exemple : « Un humain est un mammifère ». L’entité « Humain » est reliée à « Mammifère » par une relation d’appartenance. Plus d’informations : https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network

Le contenu du jeu peut être organisé de la même façon. Objets, personnages, événements, règles et autres aspects sont décrits comme des connaissances. Mais il ne s’agit pas de connaissances statiques : le joueur devient un agent qui modifie l’état du monde par ses actions.

On peut imaginer cela comme un dialogue entre le joueur et un monde piloté par l’IA. Chaque fois que le joueur appuie sur un bouton, il envoie une requête à un interpréteur. Par exemple, il contrôle des bâtisseurs égyptiens et veut ériger une pyramide. La requête forme une phrase simple : sujet – bâtisseurs, objet – projet de pyramide, action – construire. L’IA analyse l’état du monde, traite la commande et envoie les bâtisseurs sur le chantier.

Techniquement, cela peut être réalisé via une architecture pilotée par les données similaire à un ECS, mais adaptée aux structures sémantiques.

Suite

Cet article ne constitue pas une description exhaustive des concepts de jeu idéal ou universel. Mon objectif est de tracer le cadre général et d’indiquer la direction. Une description complète de l’architecture, des structures sémantiques, de la génération IA et des systèmes data-driven nécessitera des supports séparés. Dans de futurs articles, je compte détailler progressivement le mécanisme d’un jeu universel pour ne pas surcharger ce texte d’introduction.